ジェンダーとセクシュアリティは、性的マイノリティと呼ばれる人たちだけのもの? いえ、「性」と「生」は不可分であり、誰もが否応なく一生にわたって背負っていくものだと説くのは、Trans-womanであり、性社会文化史研究者の三橋順子さん。

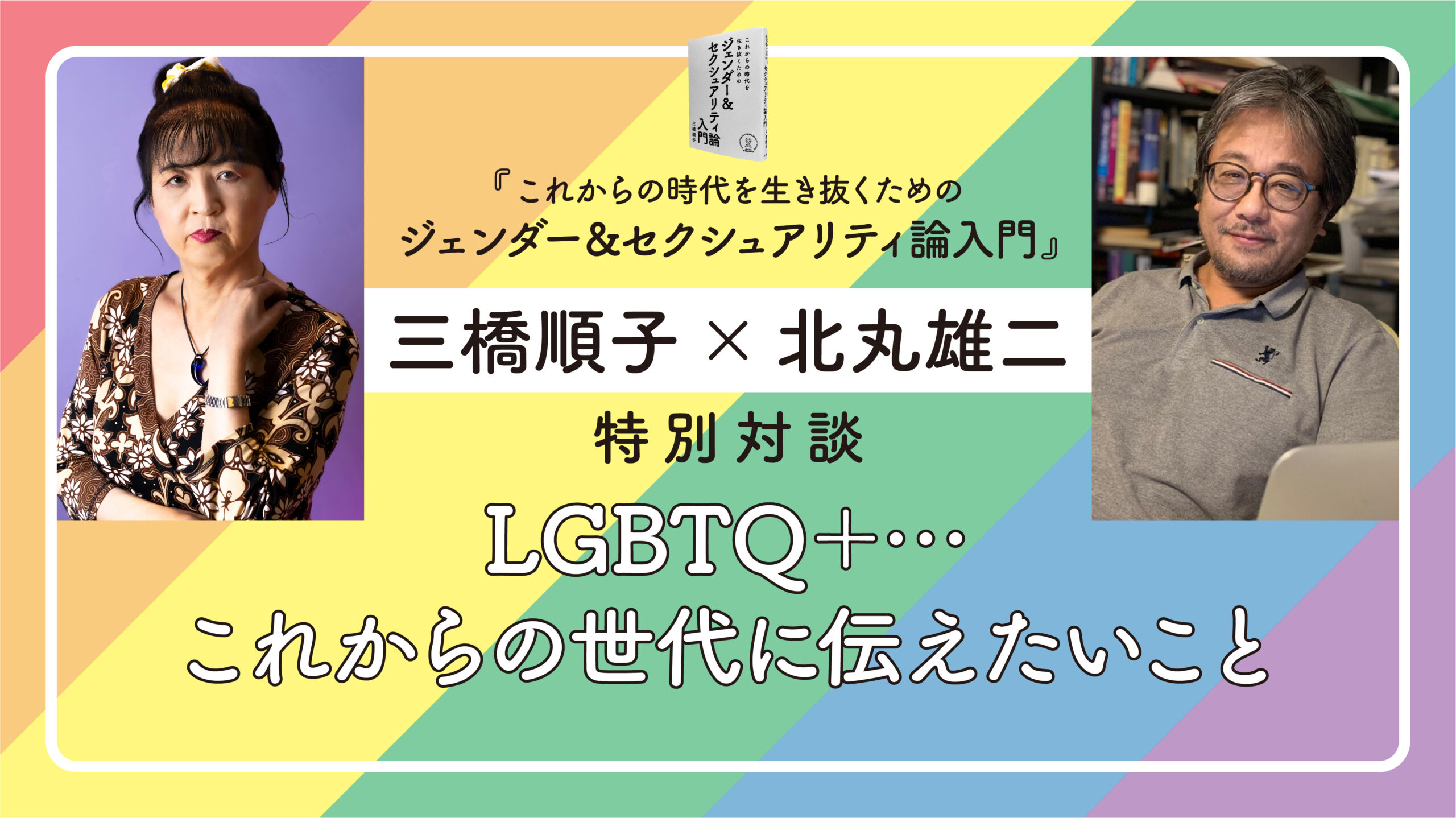

だから「違いがあっていい」。三橋さんが2023年12月に上梓した『これからの時代を生き抜くためのジェンダー&セクシュアリティ論入門』には、そんなメッセージが込められています。

去る1月末、同書の刊行イベントが紀伊國屋書店 新宿本店で開催されました。ゲストは、ジャーナリストの北丸雄二さん。同時代、別々の場所でジェンダーとセクシュアリティにまつわるさまざまなことを見て、感じて、考えてきたふたりのトークを「コレカラ」にて特別公開いたします。

第2回目は、“普通”をめぐるあれこれ、について。

【第2回】LGBT当事者にはどう接すればいい?

「“普通”に接してください」

北丸:第5講の質問で、「LGBT当事者にはどう接すればいいのでしょう?」ってありますよね。

三橋:各章末に設けた質問コーナーは、実際の講義で出た質問からセレクトしましたけど、「どう接したらいい?」は、ある地方紙の記者からも聞かれました。2017年です。「“普通”に接してください」って答えたら、ポカーンとして言葉がしばらく途切れちゃった。特別な対応をしなきゃいけない、という思い込みがあって、だからどうしたらいいか、具体的に教えてほしいと思って質問したのでしょうね。こういう感覚、メディアの記者を含め、多くの人が持っているものだと思います。

北丸:僕はそれ、数学の定理は覚えても、なぜそうなるのかをまったく理解していない、っていうのと同じだと思っているんです。ハウツーを知って、終わってしまうんだよね。何が正しくて何が正しくないということ以上に、僕らには経験知というものがあって、いろんなものを学んでいく。じゃあ、“普通に接する”ってどういうことかーーある人に会ってイヤな人だと思えばつき合わないです。いい人だな面白い人だなって思えば、より親しくなりたい。それが“普通”。なのに、相手がLGBTQだと途端に対応できなくなるのは、定理だけ覚えようとするから。

それから僕はアメリカに行って以来、心がけていることがあるんです。その人の素性をやたらと聞かない、ということ。日本では「年いくつ?」「恋人いるの?」「結婚してないの?」といったことが、意味もなく、本当は興味もないのに、挨拶代わりのように聞かれるでしょ。

三橋:過剰な詮索ですよね。

北丸:聞くのは、自分がその人の人生にコミットしたいときだけですよ。

三橋:“普通”に接するって、要はそういうことなんですよ。特別に突っ込まなくていいことを突っ込む必要はない。その記者にも、「いまあなたと私はこうやって、取材ではあるけれどお茶を飲みながらお話ししている。それで別に問題ないでしょう?」と言ったんですが、「本当にそれでいいんですか!?」って……だって世の中ってそういうものでしょ(笑)。

北丸:問題を避けるためのテクニックを知りたい気持ちはわかるけど、なぜそこに“問題”があると感じるのか、です。

“他人のセックス”を気にするひとたち

三橋:初対面の人との会話の作り方に、ある程度のテクニックが必要なのはわかります。私は若いころは人づき合いが苦手で、それは社会経験が乏しく、人格的に未熟だったからでもあるんだけど、1995年ごろから新宿・歌舞伎町で水商売の世界を経験してずいぶん鍛えられました。初対面のお客さんだったら、「今日はお仕事、お忙しかったですか?」みたいに会話を始めるわけです。当たり障りのない話題から入る。肌の色が違う人に、いきなり「なんで色が違うの?」とは普通、突っ込みませんよね。それと同じです。「ゲイの人たちって、どうやってセックスするの?」とか「トランスジェンダーは、どこのトイレ行くの?」って突っ込まないのが普通でしょ。どうしていきなりそんな話になるの? そっちが変ですよね。

北丸:僕がニューヨークにいた1990年代、現地の日本人、日系人コミュニティは世界最大規模の人口で、領事館に登録してない人たちまで含めると10万人近くいたときもあったんです。でも、日本にへその緒がつながったままで、英語も身につかない人が少なくなかった。

三橋:転勤で来ているだけで、いずれは日本に帰る人たちですよね。

北丸:帰国が決まったら、あわてて英会話学校に行くんですよ。「英語ペラペラになっただろう」って言われるから(笑)。それはさておき、日本人コミュニティ向けの情報誌があって、僕はそこで隔週で9回ほど「マジメでためになるゲイ講座」という連載をしたんです。それで連載の最後の回で読者の人たちから質問を受け付けたら、やっぱり「ゲイの人たちってどういうセックスをするんですか」ってきたわけです。こういう質問にはどう答えればよいか。結局、鏡になるのがいいかなと思った。「じゃあ君はどんなセックスをするの? 君が答えるなら僕も答えてもいいけど。第一なんで僕のセックスがそんなに気がかりなの?」という、あえて挑発的な回答を書いたんです。

三橋:いまはだいぶ丸くなったんですね。

昔語りを聞くのは面白い

北丸:三橋さんが2000年代になる目前に情報発信をはじめたときは、トランスジェンダーはおろか、ホモセクシュアル、ゲイ男性、ゲイ女性という言葉も知られていなくて、「オカマ」しか通用しなかった時代ですよね。そんななかで大学院に行ったりしながら、アカデミズム的視点をもってデータを集めはじめた。

三橋:歴史研究者のこまったクセで、1995年ぐらいに新宿で女装のお店をお手伝いしはじめてすぐ、お店のママに「ここって何年にできたんですか?」なんて聞いてしまうのですよ。

北丸:きっと僕も聞いちゃうなあ。背景を知りたいですもんね。

三橋:北丸さんは、ジャーナリストだから。ママは自分のことや自分が見てきたことを教えてくれるし、「順子は昔のことに関心がある」ということになると、年配のお客さんの席に呼んでもらえる。お客さん、酔っ払ってるから答えはあやふやで肝心の「何年ごろ」がわからないこともありましたけどね。いまはその方たち、みんな亡くなっちゃった。

北丸:昔語りを聞くのは、とても面白いです。

三橋:そこに歴史があり、ある種の物語がある。女装の世界だけじゃなく、新宿のゴールデン街・花園街の歴史になり、さらに新宿の街の歴史にまで広げて書いたのが、私の2冊目の著書『新宿「性なる街」の歴史地理』(朝日新聞出版)なんです。これ、紀伊國屋書店の新宿本店“だけ”で売れたんですよ。出版から3年ぐらい経ってもずっと平置きしてくださったから。ほんと、感謝してます。

北丸:三橋さんの本を読んだり話を聞いたりして面白いなぁと思うのは、それまでは性の話が極私的な領域にとどまっていたのに対して、1990年前後からそれを公的な問題、社会的な広がりとして言挙げしようという動きが出てくる流れと不思議に呼応しているからです。現在のNPO法人アカーが「動くゲイとレズビアンの会」として活動をはじめたのも、1980年代後半ですし。

三橋:日本におけるゲイリベーション(ゲイ解放運動)というか、性的マイノリティが社会のなかで語りはじめたのが、そのくらいの時期ですよね。作家の伏見憲明さんの『プライベート・ゲイ・ライフ』が1991年で、その後レズビアンの掛札悠子さんの『レズビアンである、ということ』が1992年ですね。

(構成◉三浦ゆえ)

本連載は毎週金曜日更新の全四回となります。

プロフィール

三橋順子(みつはし・じゅんこ)

1955 年、埼玉県生まれ、Trans-woman。性社会文化史研究者。明治大学文学部非常勤講師。専門はジェンダー&セクシュアリティの歴史研究、とりわけ、性別越境、買売春(「赤線」)など。著書に『女装と日本人』(講談社現代新書)、『新宿「性なる街」の歴史地理』(朝日選書)、『歴史の中の多様な「性」―日本とアジア 変幻するセクシュアリティ』(岩波書店)がある。

北丸雄二(きたまる・ゆうじ)

ジャーナリスト、作家。東京新聞ニューヨーク支局長を経て1996年に独立。在米25年の2018年に帰国。TBS、文化放送、J-WAVEなどのラジオ番組、「デモクラシータイムス」などのネット報道番組などでニュース解説も。毎週金曜に東京新聞で「本音のコラム」連載。近著『愛と差別と友情とLGBTQ+』(人々舎)で「紀伊國屋じんぶん大賞 2022」2位。

連載一覧

- 第1回 セクシュアルマイノリティの現場から

- 第2回 LGBT当事者にはどう接すればいい?

- 第3回 ハッピーゲイライフがやって来た

- 第4回 いまの現象だけ見てもわからないことがある