印刷・製本の現場をじっくりと観察したい――。

『「本をつくる」という仕事』などの著作もあるノンフィクション作家の稲泉連さんが、印刷所に何度も足を運び、そこでの「仕事」と働く人々を描いていく本連載。

知っているようで意外と知らない、本という“工業製品”が出来上がるまでの工程を一緒に社会見学しましょう!

【第2回】「分解」の話を聞いてみよう

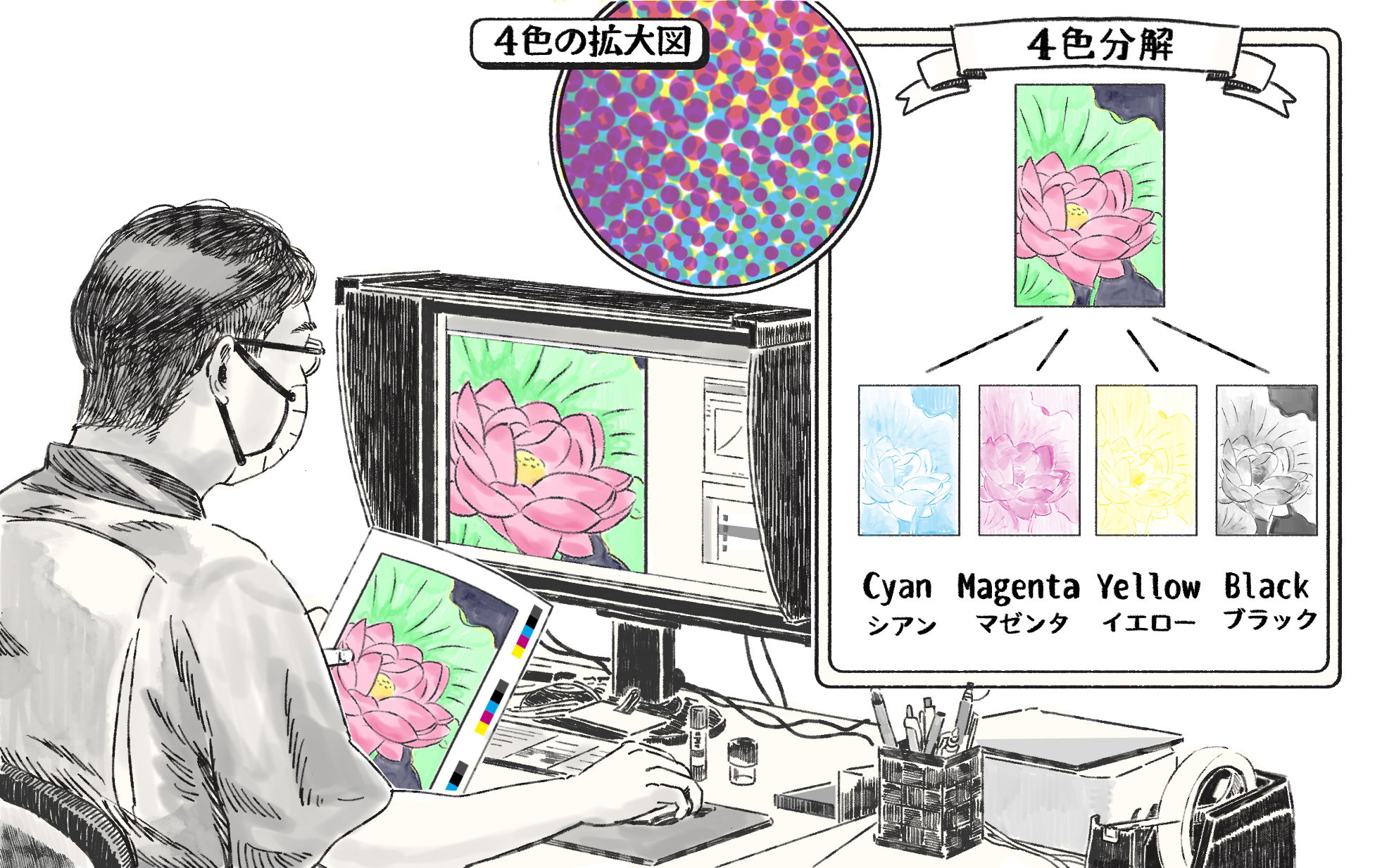

本を印刷する前の製版作業工程の中に、「分解」という仕事がある。私たちが目にする印刷物は基本的に、Cyan(シアン)、Magenta(マゼンタ)、Yellow(イエロー)、Key plate(墨)の頭文字をとった「CMYK」という4色で再現されている。印刷物をルーペで見るとよく分かるのだが、印刷における色や線は点の集合であり、カラー印刷であればこの4色の「点」の配分、そして、ときにはそれに「特色」を加えることによって、様々な色が表現されている。印刷の工程における「分解」とは、写真や絵画、書籍におけるこの「色のデータ」を作ることを指す。

製版の工程の中でクリエイティブの要素が強い「分解」

その日、中央精版印刷の三階にある「分解」の部署に行くと、担当者がある有名なマンガ作品のカラーページの「色調」(色の濃淡や彩度などを調整する作業)をしていた。画像編集ソフトのフォトショップの画面が映し出されるモニターは、見た目が紙に印刷された状態に限りなく近づけるように調整されたものだという。蛍光灯の光が直接当たらないようカバーもされている。

前回、製版部の仕事について解説してくれた竹村啓さんが、フォトショップを黙々と操作する担当者の手元の指示書を見て言った。

「いまは『この花の色をより力強く』という指示に従って、色を調整しているようですね。『分解』の仕事は、製版の工程の中で最もクリエイティブの要素が強いものだと思います。例えば、CMYKの数値について『〇〇パーセント』という指示があれば、私たちはそれに従ってデータを作る。しかし、実際の指示の多くは『力強く』や『もう少し明るく』といった曖昧な言葉で表現されている場合が多いんですよ。そこは分解の担当者のさじ加減なので、色や絵の全体を視るセンスが問われてくるわけですね」

「くっきり」や「はっきり」という言葉にも背景がある

さて、中央精版でこの「分解」を担当している中心人物の一人が、今年で入社17年目になる吉田峰雄さんである。現在、48歳の彼が同社に就職したのは31歳のとき。それまでは映像制作の仕事をしていた人だ。

「この仕事の難しさと面白さは、やはりあらゆる色を基本的に4色で再現していくところにありますね」

と、彼は言った。

例えば、絵本の原画はもともと、24色や36色といった絵具を駆使して描かれている。それを4色という制限の中で、いかに紙の印刷物として再現するか――。「分解」の担当者の最初の仕事は、預かった原画を見てそれが可能かどうかを判断することだ。

また、4色での再現が不可能であると判断した場合、予算との兼ね合いを考えながら、「特色」を提案する。そうした制限の中で、

「深海の“青”なら蛍光色をちょっと入れよう」

「特色が使えないなら、マゼンタとシアンで表現する『青』の赤味を少し引き、墨を足そう」

といった形で、原画に近い色合いのデータを作っていくところが腕の見せ所だという。

「色の仕事はスキルと経験が必要ですね。ソフトウェアや機械の使い方は、1カ月もあれば覚えられると思います。しかし、同じ料理本や写真集であっても、ターゲットが高齢の読者なのか、美容室などで若い人が見る本なのかで、仕上がりも少しずつ変えなければなりません。読者層が若者であれば『ちょっとほっこり』とした雰囲気。ご高齢の方であれば『きれいにくっきり』という具合に。同じ『メリハリ』という表現でも、『誰が読むか』によって解釈の仕方が全く違うんですよ」

出版社側からの指示書ではそのように、「はっきり」や「くっきり」という言葉がよく使われる。そんなとき、単に色合いのコントラストを調整するだけでは、「深みのないデータが出来上がってしまう」と吉田さんは解説する。例えば、人の肌の色に対する「赤みを抑える」という指示。その一つの指示に対しても、マゼンタの数値を減らす、反対色であるシアンの数値を上げる、といったいくつもの選択肢があるからである。

「『くっきり』や『はっきり』という言葉にも、それだけの背景がある。僕らがCMYKという4色で表現している世界では、同じ「黒」でも「赤系の墨」や「青系の墨」があるし、モノクロ写真も1色ではなく4色で再現したり、同じ墨を二版に分けて二度刷りしてみたりと、無数の可能性が広がっているんです。だからこそ、出版社からの指示書の赤字を読むときは、『赤字を書いた編集者がどう考えているか』を読み取るか必要がある。その点が『分解』の仕事に経験が必要な理由なんですね」

なぜわざわざ紙のプリントで入稿してくるのか

吉田さんも17年前に初めてこの仕事を始めたときは、印刷物の「色」をもっと単純に捉えていた、と振り返る。

例えば、一冊の写真集を作っていく際、「分解」の担当者のもとには紙に印刷された作品のプリントが届く。紙にプリントした写真をスキャナーにかければ、その分だけデータは劣化してしまう。だから、当初は「最初からデジタルカメラのデータをもらえればスキャンの必要もなくて手間が少なくなるのに、なぜわざわざ紙のプリントで入稿してくるんだろう」と素朴に思っていた時期もあったという。

では、なぜ写真家や出版社はデジタルデータを送ってこないのか。その理由を知人のカメラマンに聞いてみると、

「それなら、自分でフィルムカメラを使ってみるといいよ」

と、提案された。

そこで28ミリ、50ミリ、100ミリの三本のレンズを用意し、彼は実際に自分で写真を練習してみた。

「そうして写真における光などを勉強していくと、『ああ、そうか』と感じることがありました。一口に『プリント』と言っても、写真を現像する印画紙にもいろんな種類があります。プロのカメラマンはたとえデジタルの機材を使っていても、撮るときは『紙に印刷された写真』をイメージして、自分の作品をどう仕上げるかをあらかじめ考えている。つまり、彼らがイメージしている写真の『仕上がり』とはデジタルデータの方ではなく、印画紙にプリントされたものの方が正しいんだ、とだんだん理解が深まっていきました」

このときの「気づき」は、後に「分解」の仕事をしていく上でのやりがいにもつながった。

「数年前、ある写真家の方の作品を印刷する仕事を請けたとき、担当編集者から『吉田さんにやってほしい』と言われたことがありました。10年前に同じ方の写真集を手掛けたことがあり、その際に「フィルムっぽくしてほしい」と言われたんです。僕はフィルムの銘柄を一つひとつ提案したのですが、そのことを覚えていてくれたらしいんですね。写真家の方が『中央精版にはフィルムの銘柄に詳しい人がいる』と周囲にも言ってくれていたと聞き、とても嬉しかったのを覚えています」

風景を見てもCMYKの数値が頭に浮かぶように

吉田さんは映像制作という前職の経験も「分解」の仕事をする上で非常に役立っていると話す。

企業のプロモーション映像を作る際、企画の段階で頭に思い浮かべた映像をカメラマンにどう撮ってもらうか――。製作現場では「作り手側」として、自分の意図を周囲の技術者にどう伝え、イメージ通りの映像を作るかを考え続けてきた。

「そうした経験が、出版社側の要望や赤字、写真に対する『メリハリ』といった指摘を読み解く上で、とても活かされていると感じています」

吉田さんは中央精版印刷に転職してからも、積極的に美術館や写真展を訪れ、その「勘」が鈍らないように気をつけてきたという。さらに書店を訪れたときにも、気になった写真集などをルーペで見て、どんな配色になっているのかを確認することもあるそうだ。

「映像制作の会社にいた頃から、低予算の映像では『朝の光』で夕日を表現するような仕事も多くこなしていました。20年近く『分解』の仕事をしている今は、もうどんな風景を見てもCMYKの数値の配分が頭に浮かぶようになりましたね」

そう言って笑う吉田さんはこう続けた。

「毎日、本を作っていると、こう思うんですよ。この仕事は自分にとっては日々のルーティンの作業だけれど、著者にとっては一生もの作品になるかもしれない。そんな気持ちを持って一つひとつの本に取り組んでいると、この仕事にやりがいを感じるんですよ」

稲泉連(いないずみ・れん)

1979年、東京生まれ。早稲田大学第二文学部卒。2005年に『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で第36回大宅壮一ノンフィクション賞を当時最年少の26歳で受賞。主な著書に『ドキュメント 豪雨災害――そのとき人は何を見るか』(岩波新書)、『復興の書店』(小学館文庫)、『アナザー1964 パラリンピック序章』(小学館)、『「本をつくる」という仕事』(ちくま文庫)、『廃炉 「敗北の現場」で働く誇り』(新潮社)、『豊田章男が愛したテストドライバー』(小学館文庫)、『サーカスの子』(講談社)、『日本人宇宙飛行士』(ちくま文庫)などがある。

連載一覧

- 第1回 「製版」の現場を見に行こう

- 第2回 「分解」の話を聞いてみよう

サムネイルイラスト◎くにともゆかり

本文イラスト◎蛸山めがね