印刷・製本の現場をじっくりと観察したい――。

『「本をつくる」という仕事』などの著作もあるノンフィクション作家の稲泉連さんが、印刷所に何度も足を運び、そこでの「仕事」と働く人々を描いていく本連載。

知っているようで意外と知らない、本という“工業製品”が出来上がるまでの工程を一緒に社会見学しましょう!

【第1回】「製版」の現場を見に行こう

本が印刷・製本される現場を見てみたい――。

ライターとして本を書く仕事をしていると、ときおりそんな思いにとらわれることがある。書いた原稿を編集者に渡し、何度かの「ゲラ刷り」のやり取りを交わした後、その原稿はどのようにして一冊の「本」へと変わっていくのだろう。書き手にとって最初の一冊を手にするときの気持ちはひとしおだけれど、その間にどんな「現場」で、どんな人たちが自分の原稿を手にして、一冊の本に変えてくれているのかに関心があった。

私は2017年、それとよく似た思いを抱えながら、『「本をつくる」という仕事』という本を書いたことがある。同書では活字書体や昔ながらの活版印刷を生業とする工房、小さな製本所や製紙工場などを取材で訪れた。

そのとき強く実感したのは、「本」とは様々な技術によって作られる工業製品である、という実感だった。「原稿を書く」という仕事を川の上流にたとえるのであれば、本作りの現場は様々な支流が合流して一本の大河になっていくプロセスだ。そして、「印刷・製本」の現場で繰り広げられているのは、本作りの大きな流れの中で、書店に本が送られる最も河口のダイナミックな風景であるといえるのではないだろうか。

現代において、「本」はどのように印刷されているのだろう。そこにはどのような人々の「仕事」があるのだろう。この連載では中央精版印刷という一つの印刷会社を舞台に、その現場を社会見学のように見に行けたらと思っている。

印刷の前工程である「製版」

初めて中央精版印刷を訪れたのは、2023年8月のことだった。JR埼京線の北戸田駅から徒歩5分ほど、印刷関連の会社が周囲にも多い駅前の工業地帯に同社はあった。

中央精版印刷は数ある印刷会社の中で、単行本やコミックなどの「書籍」に特化した印刷会社だ。『ワンピース』や最近では『キングダム』などの作品も、同社で印刷製本されている。従業員は400名ほどで、複数ある工場では全館で一日に60万冊以上の本を印刷製本する能力を持っている。

北戸田駅近くの「本館」を訪れたのは、そうした印刷の前工程である「製版」の現場を見るためだった。

製版とは、印刷に使用される「版」を作る工程のことだ。書き手の描いた原稿を「本」にするためには、次のような手順が必要となる。

① 編集された原稿の間違いや訂正を出版社からの「指示書」をもとに修正し、印刷に適したデータを作る。

② 頁ごとの印刷データを用紙に対して無駄のないように印刷するための「面付け」という作業を行う。本の場合は頁構成の「折」に対応した面付けを行う。

③ ②のデータをアルミの板に出力した「刷版」を作成する。

④ 印刷物に使用するインクを用意する(特色の場合はインクを練って調色する)

⑤ 校正用の印刷機に刷版を差し込み印刷する。

同社ではこれらの工程を「製版部」で行い、一冊の本の校了データを各工場に送り、本番の印刷が始まることになる。

この工程の全体を管理しているのが製版部の竹村啓さんだ。

「業務の中でとにかく大事なのは、データが指示書通りになっているかどうか。製版部の三階では印刷する前の原稿データのチェックをしていますが、データのこのチェックは三回転、四回転と行っていきます」

机が三列に並べられているわけ

製版部でこの「本文」(と彼らは言う)をチェックする三階には、三列に机が並べられており、各机でオペレーターが黙々とモニターを見ては手元の原稿と照らし合わせていた。入稿されたデータが「完全データ」の場合は、一通りの確認作業をして面付けや刷版などの製版作業に入れるが、問題があれば文字を修正して再び出版社の担当者に原稿を見てもらう必要がある。

三列の机には最前列に出版社から送られて来た原稿があり、それぞれに原稿の色やフォント、修正箇所を書いた「指示書」が付けられている。「本」はこの指示書をもとに形作られていくもので、文字の大きさや行の文字詰め、紙の幅などチェック項目は多岐にわたる。

指示書の確認が終わると、原稿は書籍のデザインに組む「組版」を行う二列目に回される。そして、指示書に則って作業された後に三列目の「検品」へと送り届けられる。この工程を多いときで四回も行うのだから、製版とはチェック、またチェックという仕事なのである。

「データが来てから直しが全くなければ、早いものだと2、3時間で出力まで持っていけます。しかし、実際には直しがあるため、指示通りに原稿が作られているかを何度も確かめるわけですね。それを3、4回繰り返します。原稿の受付、訂正を行うオペレーター、検品のオペレーターがワンセットになっていて、それを二回転、三回転して原稿をきれいにしていくわけです。最初の確認作業では本を作ることに対する訂正ではなく、文字や中身に関して出版社が手を加えたり、表記ゆれを直したりするので、まずはそこの修正を何度かしなければなりません。例えば、想定している頁数が実際にプリントしてみると足りなかったり、予定よりもオーバーしたりしていることがあります。ある程度はあらかじめ文字数は計算されていても、実際に組んでみると大幅に直しが入る場合もあるんです」

オペレーターは専用のソフトを使ってデータを検品する。ソフトでは修正箇所が赤字で表示されるようになっており、一文字でももとの原稿からの変更点があれば一目見て分かるようになっている。オペレーターは指示書の付けられた原稿を手元に置き、ディスプレイと見比べながらデータを作っていく。

中央精版印刷の製版部ではこの確認作業を、そのように「分業」で行うことで負担を少なくしようとしている、と竹村さんは解説する。受付から検品までを一人のオペレーターが行うと、どうしても「目の前の仕事」に集中するあまり、間違いが見過ごされがちだからだという。

受付で見落としたミスを組版のオペレーターが解消する。組版の列で見落とされたものがあれば、それを検品で回収する。同社の場合、分業制を取っているのはミスを一つでも減らす仕組みでもあるわけだ。

多くの「人の目」を通して本が作られる

「最終的には責了の前に、責了前のデータと現在のデータをソフト上でかけ合わせます。そうすると、差異のある箇所に赤いフチ表示されるので、それを責了紙を見ながら正しく直されているかを確認する。そうして何重にも確認されたデータが、ようやく刷版に回されて版が作られます」

作者が書いた作品に印刷の現場でこれだけの「人の目」がある。

「本」という製品はまさにこのような確認という手間の連続によって、その価値が担保されているといえるのだ。

「単純に字が入力されているだけの原稿でも、正しく指示通りに打たれているかを何人もの目を通して確認する。それが製版部の仕事の本質です。だから、製版のオペレーターは目の前の仕事ばかりに捉われて、『とりあえず形になったから次』という姿勢では務まらないものだといえるでしょう」

竹村さんにはこうした製版の仕事の「本質」を踏まえて、若手や新人のオペレーターに繰り返し言っていることがある。

それは、

「一冊の本というものは、作者が一つひとつ丁寧に作っているものだ、という意識を持つこと」

という言葉だ。

「例えば、自分が『この本を作ってください』と印刷会社に依頼したとき、頼んだものと違うものができたり、期日が遅れたりしたら、もうこの会社には頼まないと思うでしょう。確認作業は自分が作者だったら、出版社などのお客様だったらどう思うかを常に考えるように行っているつもりです」

印刷の素=「刷版」とは何か?

オペレーターによって繰り返しチェックされ、校了したデータが作られると、次に行われるのが「面付け」という作業である。面付けは印刷物を一枚の大きな紙に並べて配置するもので、本のような「頁もの」であれば、印刷後に紙を折った際に1頁目から順番に並ぶように頁を配置する。かつては面付けも印画紙から写真の現像の原理で一枚の版を作っていたが、現在は大日本スクリーン社製の「EQUIOS(イクオス)」というソフトによって全てコンピュータ上で行える。

そして、この面付けによって版の原型が確定すると、いよいよ出力されるのが「刷版」である。

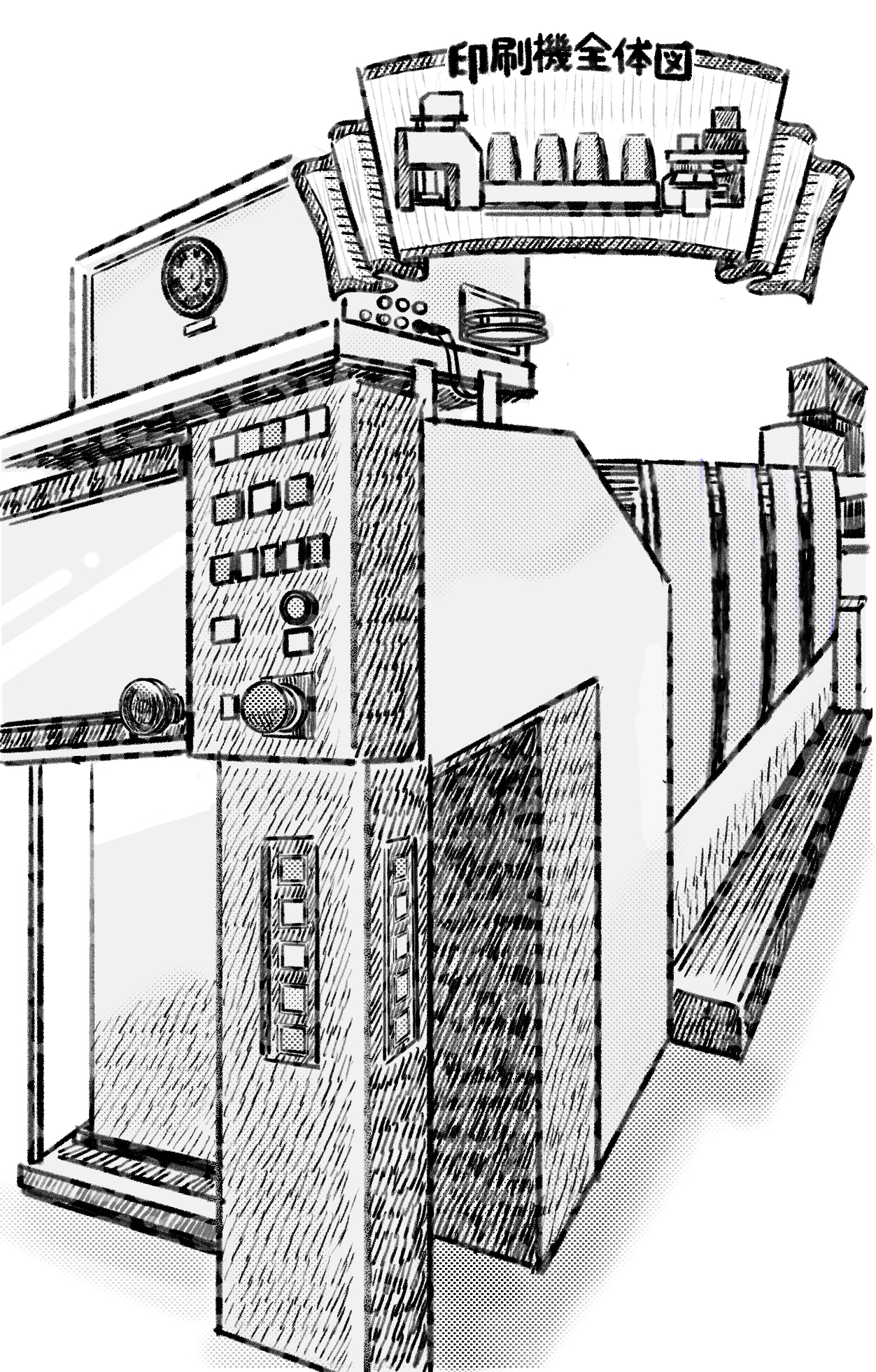

刷版とはもともとPS版と呼ばれる感光液が塗布されたアルミの板にデータを印字したもので、印刷機にセットして実際に印刷を行う「印刷の素」だ。以前は文字や絵柄を色ごとに分解して透明のフィルムに出力し、PS版にやはり写真の要領で焼き付けたものを指した。この版にインクを塗りつけて、大きなハンコのように紙に押し当てたものが印刷物になる。

印刷はCMYKという四色で色を表現するため、刷版は面付けされたデータをそれぞれの色に分解して焼き付けられる。四色刷りの場合は四枚、単色の場合は一枚の刷版が作られることになる。また、フィルムを用いずに入稿データから版をそのまま焼き付ける手法をCTP方式と言い、刷版の作成過程が大幅に効率化された。

竹村さんと同じ製版部の刷版下版責任者の城倉和明さんが話す。

「フィルムを機械で焼き付ける必要がないCTP方式の導入によって、板にデジタルで直接出力できるようになったのは20年ほど前からです。それによって印刷の現場はずいぶんと変わりました」

フィルムから刷版を作っていた時代、刷版は片面を焼きつけるのに20分はかかっていたという。CTPでは一点当たりの出力時間が10分程度に短縮され、フィルムに付着したゴミをマーカーで消す作業なども必要なくなった。中央精版印刷の輪転機では四六判の本であれば96頁分(B全3台分 ※B全のサイズは728mm×1030mm)を一度に焼き付ける機械もあり、「特別な大きさの板を使っています」と城倉さん。そうして製版の一通りの作業が終わることになる。

さて、この「製版」の作業の流れの中で、もう一つ重要なのが印刷物の画像を処理する仕事だ。印刷に使用するインクの色などを決める「分解」と呼ばれる作業で、印刷の工程の中ではとりわけ創造的なセンスの問われるものだと竹村さんは言う。

そこで、次回ではこの「分解」を担当するオペレーターに話を聞いてみたい。

稲泉連(いないずみ・れん)

1979年、東京生まれ。早稲田大学第二文学部卒。2005年に『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で第36回大宅壮一ノンフィクション賞を当時最年少の26歳で受賞。主な著書に『ドキュメント 豪雨災害――そのとき人は何を見るか』(岩波新書)、『復興の書店』(小学館文庫)、『アナザー1964 パラリンピック序章』(小学館)、『「本をつくる」という仕事』(ちくま文庫)、『廃炉 「敗北の現場」で働く誇り』(新潮社)、『豊田章男が愛したテストドライバー』(小学館文庫)、『サーカスの子』(講談社)、『日本人宇宙飛行士』(ちくま文庫)などがある。

連載一覧

- 第1回 「製版」の現場を見に行こう

- 第2回 「分解」の話を聞いてみよう

サムネイルイラスト◎くにともゆかり

本文イラスト◎蛸山めがね