祝!ご入学!

今日からあなたもPTA会員です!!

――ちょっとまって、それ本当!?

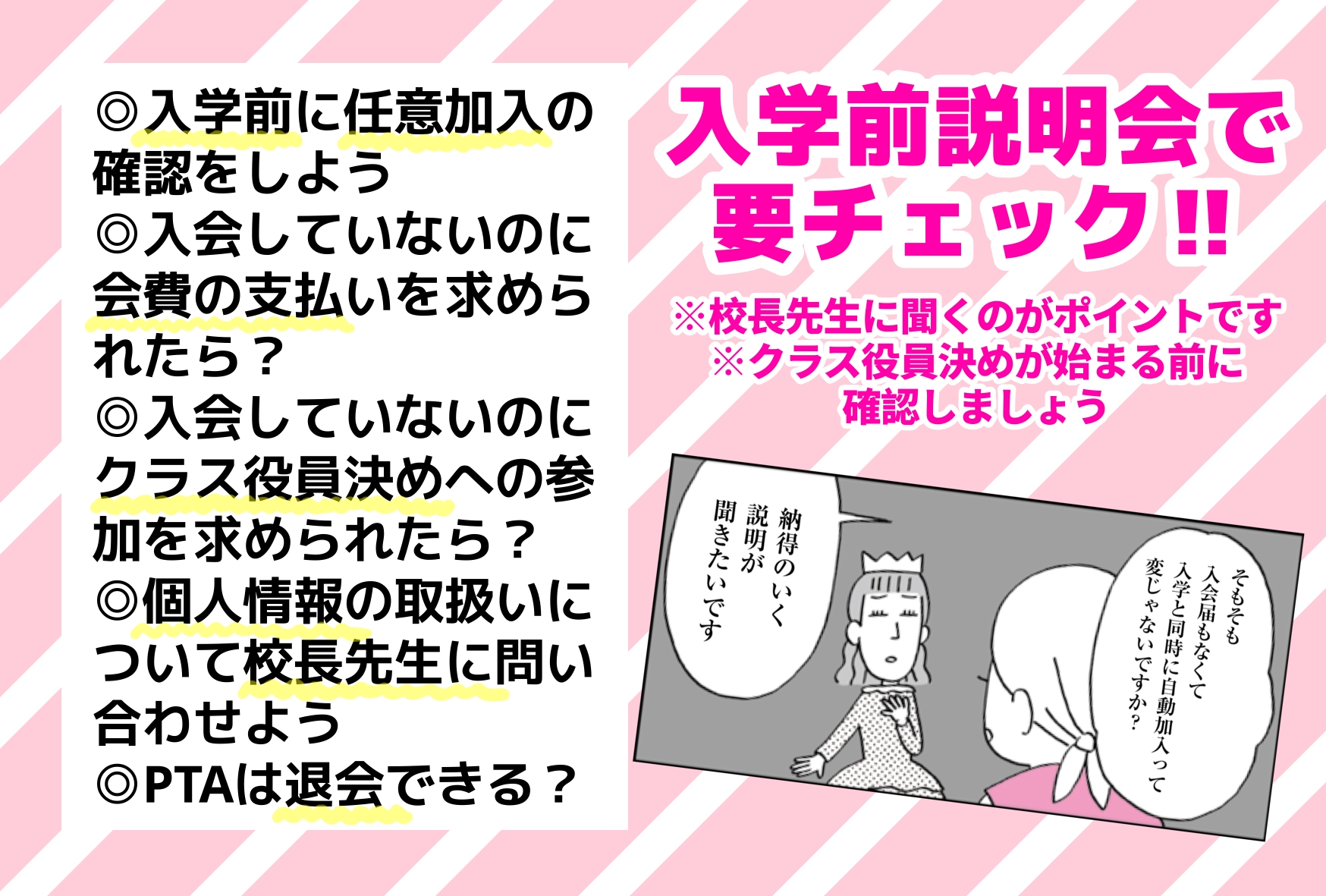

PTAは親の義務と思われがちですが、じつは日本全国すべてのPTAは入会も退会も任意です。知らぬ間に入会させられ、労役を課されるその前に、PTAの基本情報を押さえておきましょう。長年PTAについて取材を続けるライターの大塚玲子さんによる“PTA改革のバイブル”『さよなら、理不尽PTA!』より一部抜粋してお届けします。

次に、従来型のPTAの問題点を確認していきましょう。

これまでは「当たり前」のこととして見過ごされてきたアレもコレも、「PTA以外の団体でやったら大問題」ということが、いろいろあるのです。

問題点1 ふつうの団体ではありえない「自動強制加入」

PTA問題の根本にあるのが、まずはこの自動強制加入です。これまで多くのPTAは、保護者に「PTAに入るかどうか」という意思確認をしておらず、子どもが学校に入学したら保護者は自動的に会員として扱われ、先生や職員さんたちも、学校に着任したら自動的に会員とされてきました。

でも実は、PTAに加入を義務付けるような法的根拠は一切ありませんし、PTAの他にそんなやり方をする団体も、そうそうありません。かつて運転免許センターで「交通安全協会」への加入が義務であるかのような勧誘が行われていたため問題になりましたが、PTAの自動強制加入は、これと同じようなものです。自動強制加入は、憲法21条の「結社の自由」に反する、という指摘もあります。

当たり前のことですが、PTAも他のあらゆる団体と同様に、本人の意思にもとづいて入ってもらうしかありません。そのためには入会届を配るなど、PTAに入るかどうかの意思確認を行うことが必須です。

自動強制加入をめぐっては、訴訟も起きています。2014年には、熊本である保護者が「PTAに加入していないのに会費を徴収された」として、会費の返還を求める裁判を起こしました。最終的には二審で「PTAが任意加入であることを周知する」ことを条件に和解したのですが、今後も同様の訴訟が起きる可能性はあるでしょう。

なお、このとき被告となったPTAの会長は「PTAの冊子を原告に渡したので、入会していた」と主張しました。この理屈はさすがに、誰が聞いてもムリがあるでしょう(判決文でも、この点にはつっこみがありました)。

自動強制加入をさせているPTAの会長さんは、もし訴えられた場合、こういう苦しい主張をせざるを得ない、ということは覚えておいてもらえたらと思います。残念ながら、他団体である学校には、助けてもらえません。

問題点2 犯罪すれすれ「会費の強制徴収」

PTAでは、加入と会費の支払いがほぼセットになっているため、会費も本人の同意なく徴収されることがよくあります。PTA会費は学校が給食費などといっしょに代理徴収していることが多いため、保護者はそれと気づかず、いつの間にかPTAに会費を納めることになりがちです。

しかし、本人に意思を確認しないままお金をとるというのは犯罪すれすれというか詐欺というか、かなりヤバいやり方だと言わざるを得ないでしょう。本来は当然、一般的な他の団体と同様に、加入するかどうかを本人に判断してもらい、同意をとってから会費を払ってもらう必要があります。

そもそもPTAと学校は別の団体なので、本当はPTAが単独で会費を集めたほうが、誤解がないでしょう。もし学校に会費を代理徴収してもらう場合は、PTAと学校の間で業務委託契約を結び、さらに入会届を出してもらうときなどに、一人ひとりの同意をとっておく必要があります。

なお、ときどき「就学援助対象の家庭は会費を免除する」といったルールを設けているPTAがありますが、これも問題です。強制加入を前提とした場合には一見「親切」なルールですが、本来PTAは任意加入であることを前提に考えると、謎ルールです。もし誰でも「入る」「入らない」を選択できるなら「免除」は不要でしょう。

こういった「免除」のルールがあると、役員さんが就学援助対象家庭を知ってしまうことも多く、個人情報の取扱いという観点からみても、非常に問題があります。

さよなら、理不尽PTA!

~強制をやめる! PTA改革の手引き~

著・大塚玲子

巻頭漫画・おぐらなおみ

辰巳出版

大塚玲子

ノンフィクションライター、編集者。PTAなどの保護者組織や、多様な形の家族について取材、執筆。著書は『ルポ 定形外家族』(SB新書)、『PTAをけっこうラクにたのしくする本』『オトナ婚です、わたしたち』(太郎次郎社エディタス)ほか。共著は『子どもの人権をまもるために』(晶文社)、『ブラック校則』(東洋館出版社)など。東洋経済オンラインで「おとなたちには、わからない。」、「月刊 教職研修」で「学校と保護者のこれからを探す旅」を連載。ひとり親。定形外かぞく(家族のダイバーシティ)代表。